2. ホームで目に留まる設備たち

| Top > 地下鉄南北線の駅設備 > ホームで目に留まる設備たち |

2. ホームで目に留まる設備たち

| 2. ホームで目に留まる設備たち |

|

乗車位置案内タイル その1 ホームに降り立ち、いざ歩いていると、足元に写真のような6区画分のタイルだけ色の違う箇所を見つけられます。これは、乗車位置を示している“模様”でして、きちんと4両16ヶ所の扉位置になる箇所だけ色が周囲のタイルと異なる色になっています。ATO運転のお陰でメートル単位の停止位置の誤差が基本的に起こり得ませんので、気持ち良いほどこのタイルの真正面にドアが来るようになっています。 なお、駅によってタイルの色の組み合わせが異なっていますが、最も一般的なのはこのベージュ色と茶色の組み合わせみたいです。 [画像:台原駅1番線ホームにて] |

|

乗車位置案内タイル その2 2004年12月1日、地下鉄泉中央駅に新たに設けられた改札口により、列車の停止位置が変更となりましたが、それに合わせ、乗車位置のタイルも新種が採用されました。凹凸面の塗装である従来のものとは方式が異なりますので、耐用年数などの比較を兼ねているのか、それとも明瞭化を図っただけなのか、真相は分かりません。 [画像:泉中央駅2番線ホームにて] |

|

乗車位置案内タイル その3 余談ながら、泉中央駅のその乗車位置の案内ですが、この写真のように停止位置通りに停車されてしまうと乗り口が一致しない箇所が数箇所あり、開業後になって修正工事が入りました。これはその修正工事までの応急処置の写真で、微妙に重複した状態になっている事ははっきりと分かるかと思います。 [画像:泉中央駅2番線ホームにて] |

|

乗車位置案内タイル その4 泉中央駅のホームで更に足下を注目してみると、このように昔の乗車位置案内と思しき箇所の色がうっすらと残っている箇所がありました。タイルの着色はそんなに簡単に消えるものでもないと思いますが、どうやって着色を除去したのでしょう。[画像:泉中央駅2番線ホームにて] |

|

整列乗車呼びかけの張り紙 何故か八乙女駅の1番線だけにある、整列乗車を呼びかける張り紙です。確かに朝の富沢行き列車の混雑は泉中央と八乙女の2駅で作られると表現しても過言ではなく、この駅での乗車客も物凄い数です。個人的には“2”の下に何という数字が書かれているのか、それが一番気になっていたのですが、どうも漢数字の“三”だったそうです(情報提供 : 5323氏)。こんな感じだったのでしょうか。 [画像:八乙女駅1番線ホームにて] |

|

手摺付きのベンチ 駅のホームにベンチは当たり前の組み合わせですが、そのベンチが手摺付きとなると珍しいかもしれません。2005年3月下旬頃に一部の駅に設置を開始して以来、次々と設置されていきました。[画像:勾当台公園駅2番線ホームにて] |

|

停止位置の案内 一応、列車の停止位置に関する案内です。「この先電車はとまりません」と書いてあって何の違和感も覚えないのは南北線が単一種別運行だから。同じ記載が首都圏の私鉄駅などであったならば、各駅停車にも乗りたくありません。話を戻しますが、このような記載がされているのは広瀬通駅のみだったと記憶しておりますが、これは以前と現在で列車の停止位置が変わったことも影響するものと思われます。 [画像:広瀬通駅1番線ホームにて] |

|

ホーム上の時刻表 泉中央方面行きの時刻表です。車庫が泉中央駅とは反対側の富沢駅にあるのに対し、通勤通学客で混雑するのは泉中央側のため、7時代前半から運転間隔がデータイムよりも短く設定されています。一方で、同じ理由で21時後半になっても8分に1本ある便数設定には、どうも不合理なものを感じざるを得ません。泉中央側にも夜間のみ使用の引上げ線だけでなく、ある程度本格的な、それこそ6編成〜8編成ぐらいが収容できる電留線が必要な気もします。[画像:八乙女駅2番線ホームにて] |

|

所要時間併記の路線図 駅のホーム向かい側の壁に掲げられた路線図です。所要時間も書いており、これから通る駅の分は黒文字で駅名が表記されてあります。なお、この路線図を照らしているライトはホームの真下に設置されており、列車が入れば当然路線図は光り輝きませんが、その分ホーム下からライト照射がありますので、乗車時の足元の注意喚起を促す事も計算の内に入っている設計なのでしょう。[画像:台原駅1番線ホームにて] |

|

駅名標 その1 上の路線図もそうですが、駅名標の赤い色は富沢行きホームを示しています。一方の泉中央行きホームは青になっており、色でホームを覚える事もできるようになっています。なお、いつもいつも思うのですが、仙台の地下鉄の駅名標は鉄道界では割と珍しい、平仮名表記が全く無いモノを採用しています。その分、ローマ字表記がちょっと邪魔なぐらいの大きさになっていますが、それだけ難読駅名が無いという事なのでしょうか。余所の方に“八乙女”を“やおとめ”とそのまま読ませるのは結構酷な話に思えますが...。その八乙女駅の駅名表を二色用意しました。 [画像:八乙女駅1番・2番線ホームにて] |

|

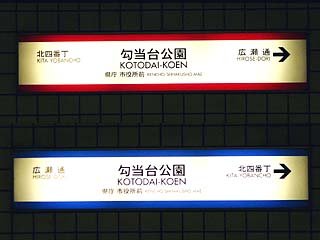

駅名標 その2 勾当台公園駅の“県庁 市役所前”のように、近辺に有名な施設のある駅では、駅名標の下に小さく書かれています。それにしても、上の写真と比較すると、駅名がかなり窮屈な印象を受けます。駅名標は速読性というよりも即読性を必要としますので、もう少し字配りに工夫が必要なのではないでしょうか。 [画像:勾当台公園駅1番・2番線ホームにて] |

|

行灯式列車接近表示灯 その1 知る人ぞ知る、仙台の地下鉄名物である行灯式列車接近表示灯です。何故1980年代後半に開業した仙台市営地下鉄で、ましてやATO運転をしている仙台の地下鉄でこんなアナログな方式を採用したのかは分かりませんが、接近している実感が湧き、また運行間隔も7分間隔ですから、こんな表示灯で十分なのかもしれません。[画像:台原駅1番線ホームにて] |

|

行灯式列車接近表示灯 その2 上と同じ行灯式列車接近表示灯です。こちらは点灯している、つまり間もなく列車が来る状態の写真です。点滅したりするわけではなく、ただぽっと光り、列車がホームに進入した段階で消灯するようになっています。画像の左側から「まもなく来ます」「北仙台を出ました」「北四番丁を出ました」という文字が光るようになっています。余談になりますが、2番線側は八乙女から延伸され泉中央まで伸びた事もあり、この表示灯の文字の大きさが1番線用と比較し大きくなっています。開業当時は同じ大きさの字で“2”番線の表記があり、「八乙女方面」となっていました。 [画像:台原駅1番線ホームにて] |

|

行灯式列車接近表示灯 その3 終点の泉中央駅では、“先発”表示に対応した4コマ分が用意された行灯式列車接近表示灯が設置されています。反対側の終着駅である富沢駅では折り返しの際、引上げ線に入る都合から、準備されていません。御覧の通り、“先発”表示がありますが、他の3コマは他駅の表示灯と同様に、前駅・前々駅を出発した旨を伝える用途と、入線を伝える用途に使われています。 [画像:泉中央駅2番線ホームにて] |

|

行灯式列車接近表示灯 その4 嘗ての終着駅だった八乙女駅にも、実は上写真と同じ4コマ型の行灯式列車接近表示灯が残されています。八乙女駅が終着駅だったと物語る遺構は方向幕だけと思われがちですが、実はこのような点でも当時の終着駅だったと分かるのです。[画像:八乙女駅2番線ホームにて] |

|

行灯式列車接近表示灯 その5 一方の開業当時から終点のままである富沢駅。この駅での折り返しは引上げ線を用いる都合で、1番線は降車専用ホームです。ですので、乗車はできませんから、このように列車接近時のみ“まもなく来ます”表示が出ますが、“長町南を出ました”などの表示はありません。[画像:富沢駅1番線ホームにて] |

|

行灯式列車接近表示灯 その6 同じく富沢駅の接近表示です。引上げ線や車庫より入線しますので、当然ながら前駅表示の類はなく、“まもなく来ます”以外の表示は出ません。なお、富沢駅のこの行灯式列車接近表示灯は、表面が白く濁っています。従って、昼間は光っているものの他の駅ほどはっきりとは確認できません。やはり太陽光による劣化が原因なのでしょうか。 [画像:富沢駅2番線ホームにて] |

|

番線表示灯 階段をホームへ向かって上りきった、若しくは下りきった地点の頭上には、列車接近表示機能を備えていないホームの番線表示灯が設置されています。[画像:北四番丁駅改札階-ホーム南側階段にて] |

|

ホーム時計 鉄道駅のホームといえば欠かせないのが、この時計。何の変哲もない代物ですが、全ての駅のホームで同じ時計が採用されています。[画像:富沢駅ホームにて] |

|

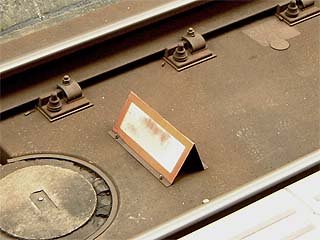

停止目標 その1 線路にも目を向けてみましょう。まず、列車の運行では欠かせない停止目標です。ATOによる自動運転の地下鉄でも必要なのか、という事には確かに疑念がありますが、きちんと1067mmの狭軌のレールの間にオレンジ色で囲まれた停止目標が設置されています。かなりJR線とは異なるスタイルです。 [画像:黒松駅2番線ホームにて] |

|

停止目標 その2 これも立派な停止目標です。所謂「肩の位置で停止」の為の停止目標なのか、壁面にこのような仙台市営地下鉄のマークが書かれています。広瀬通駅の泉中央方面線では緑色のマークが現在使用停止中の停止目標で、別に赤いマークが描かれています。 それにしても本当に小さい代物です。こんなマークよりは上にある線路間の目標を目掛けて制動した方が確実な運転が出来そうですね。 [画像:黒松駅2番線ホームにて] |

|

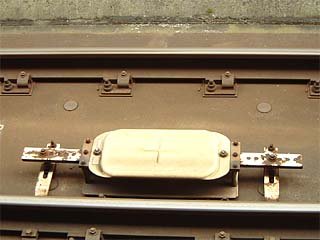

自動列車運転装置地上子 やっと正式名称が分かりました。どうもATO運転の際、停止目標の位置を演算させる為の距離情報を修正する為の地上子みたいです。停止目標の手前を中心に、駅進入時に制動する地点付近にも設置されています。 また、この地上子を踏んだ段階で無制動状態だった場合に備えてなのか、“B”と書かれた標識が設置されていう駅もあるみたいです。 なお、システムの簡略化を目的としてか、発振する周波数をそれぞれ変えており、停止位置○m手前の地上子は○kHzといった具合に決められているものと推測されます。 [画像:黒松駅2番線ホームにて] |

|

制動地点を示す標識? 上で紹介しました“B”と書いてある標識です。ATO運転の際、構内では丁度この標識の真上辺りで制動をしているため、ATOの運転制御の制動定点となっているものと思われます。[画像:勾当台公園駅2番線ホームにて] |

|

これは何? 大抵の鉄道事業者で「黄色地に黒斜線1本」といえば停車場接近警標、「黄色地に黒斜線2本」といえば信号警標ですが、3本斜線で、しかも線路間に設置されています。何を意味する標識なのでしょう。線路間という点から停止目標にも思えますが、ホームに入ってすぐの場所にありますので、五橋駅の渡り線に関連した停止目標でしょうか。詳細をご存知の方、ご教示頂ければ幸いです。[画像:五橋駅2番線ホームにて] |

|

富沢駅の引上げ線 富沢駅南方には、2本の引上げ線があり、そのうち一本の途中までは車庫への引上げ線を兼ねています。通常のダイヤでは、一日の一部の時間帯を除き、一本で事足りるのですが、レールの磨耗を均一にすべく、交互に仕様しておるみたいです。 [画像:富沢駅ホーム上より撮影] |

|

ビデオカメラ 監視カメラではなく、列車運転台のモニタへ転送される動画を撮影するカメラです。運転士はその映像を見て、戸閉作業及び出発作業を行っていますが、本当は前部より身を乗り出し、後部確認をせねばならない筈では?なお、この動画を列車に転送する際、光通信を用いている事が仙台の地下鉄の特徴だそうですが、これは大分前に読んだ資料の内容ですので、詳細は覚えておりません。 ところで、同じ映像が駅務室にもモニタリングされていますので、ホームの際で危険行動をすれば、駅員さんが監視していれば構内放送で注意喚起を行う事もあるみたいです(私の場合は、某D駅にて近隣私立高校の生徒の危険行動が注意されているのを目撃しました)。 [画像:八乙女駅2番線ホーム上にて] |

|

転落防止柵 何を撮りたいのかよくわからない写真ですが、仙台の地下鉄を見ていると、ホーム上で目立つのが、ほぼ全ての駅の列車の進行方向とは反対側のホームの端にある、結構長いこの柵です。恐らく、車号から判断する限りでは、将来的に6両運転する前提で建設を行ったのでしょう。しかし、6連化後にATOプログラムの改訂をするのを省く為に、ホームの真中ではなく、進行方向先端ぎりぎりに列車を停車させる事にしたため、このように後方には非常に長い柵が設置されたのです。 ただ、面白い事に元々終着駅だった八乙女駅でも、泉中央方面の2番線ホームは両端に長めの柵が設置されています。この柵はそんなに最近に設置された代物でもなく、恐らく開業当時からあると思うのですが...。 [画像:八乙女駅1番線ホーム上にて] |

|

旭ヶ丘駅2番線ホーム 面白い駅構造を採用しているのが旭ヶ丘駅です。1番線側は他の地下鉄駅と変わらぬ様相なのですが、同じ島式ホームでも反対側の2番線に目を向けると地上が同じ目線で見えます。 これは、台原森林公園と同じレベルに地下鉄を通し、地下鉄線の上に道路を通した事により生ずる珍しい現象で、前後の駅では見られない構造です。 [画像:旭ヶ丘駅2番線ホーム上にて] |

|

3/4閉扉関係 その1 恥ずかしながら私は初めて知ったのですが、1000系電車は3/4閉扉、つまり1箇所を除いて他の3箇所の扉を閉める事ができるみたいで、冬場はその機構を生かし、吹き曝しの中、長時間停車となる富沢駅で3/4閉扉を行うみたいです。これはそのお知らせです。[画像:富沢駅階段にて] |

|

3/4閉扉関係 その2 これはその光景です。このように運用上、泉中央方に向かって運行し、なおかつ右側のみの扉で制御されれば事は足りますので、この扉操作関係の制御盤は泉中央方先頭の、運転台側にのみ備わるのかもしれません。詳細は分かりませんでした。[画像:富沢駅2番線ホームにて] |

|

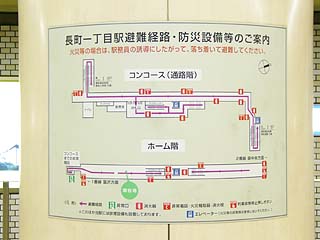

避難経路・防災設備等のご案内 これは普段使う駅ぐらいならば列車を待つ間に見ておいても良い気がします。全ての駅のホーム階以外にも、駅構内の至るところで同様の案内を見ることができますが、意外と目立たない点が悔やまれます。非常時は当然、停電の場合なども想定されているのでしょうけれど、この地図そのものは蓄光構造か何かになっているのでしょうか。[画像:長町一丁目駅1番線ホームにて] |

|

速度制限標識 数値や色、設置箇所などから速度制限に関する標識と思われます。基本的に速度制限がそのまま車内信号に反映されるため、あまり目立つ標識にはなっていません。[画像:黒松駅1番線ホームより撮影] |

|

閉塞標 ATCの閉塞標です。黒丸の中に白文字というスタイルは、他鉄道事業者のCS-ATC区間と同一ですが、何らかの取り決めがあるのでしょうか?[画像:八乙女駅2番線ホームより撮影] |

|

入換信号機? その1 上部2つのレンズが進行と停止を示す青と赤のレンズ、下3つのレンズが進路を示す“↑”、“→”、“車”となっています。“車”とは富沢の車庫専用線のことで、他の2灯は富沢駅南方の引上げ線を示します。なお、一般的な信号機と同じく、進路表示は信号が開通した状態、つまり進行現示の場合に限定されており、左写真のように停止信号になると消灯します。 [画像:富沢駅1番線ホームより撮影] |

|

入換信号機? その2 こちらは泉中央駅のもので、進路現示がされません。もしかすると、手信号代用機かもしれませんが...。[画像:泉中央駅2番線ホームより撮影] |

|

おまけ 仙台市営地下鉄南北線は、両端の富沢付近と、黒松〜泉中央間が地上線になります。ですので、当然一般乗客もトンネルの入口を見る機会があるのですが、特に黒松から南の、地下区間の入口は黒松駅ホーム上からも見る事ができ、このようにトンネル名の刻まれたプレートも見られます。恐らく、旭ヶ丘駅付近で地上との吹き抜け部がありますので、黒松〜旭ヶ丘と旭ヶ丘〜長町南は別のトンネルになるのでしょう。“旭ヶ丘隧道”と書かれています。これを書いたのは建設時の仙台市長だった島野 武氏みたいですね。 [画像:黒松駅ホーム上より撮影] |